如何抵达AI时代的诗境和远方?

摘要:

2025年4月22日清晨,春雨过后,张家界大峡谷玻璃桥(云天渡)正在静静等待。一场惊艳世界的诗歌嘉年华——“华人国学大典乙巳春集”,即将开启大幕。2025年4月...

摘要:

2025年4月22日清晨,春雨过后,张家界大峡谷玻璃桥(云天渡)正在静静等待。一场惊艳世界的诗歌嘉年华——“华人国学大典乙巳春集”,即将开启大幕。2025年4月... 2025年4月22日清晨,春雨过后,张家界大峡谷玻璃桥(云天渡)正在静静等待。一场惊艳世界的诗歌嘉年华——“华人国学大典乙巳春集”,即将开启大幕。

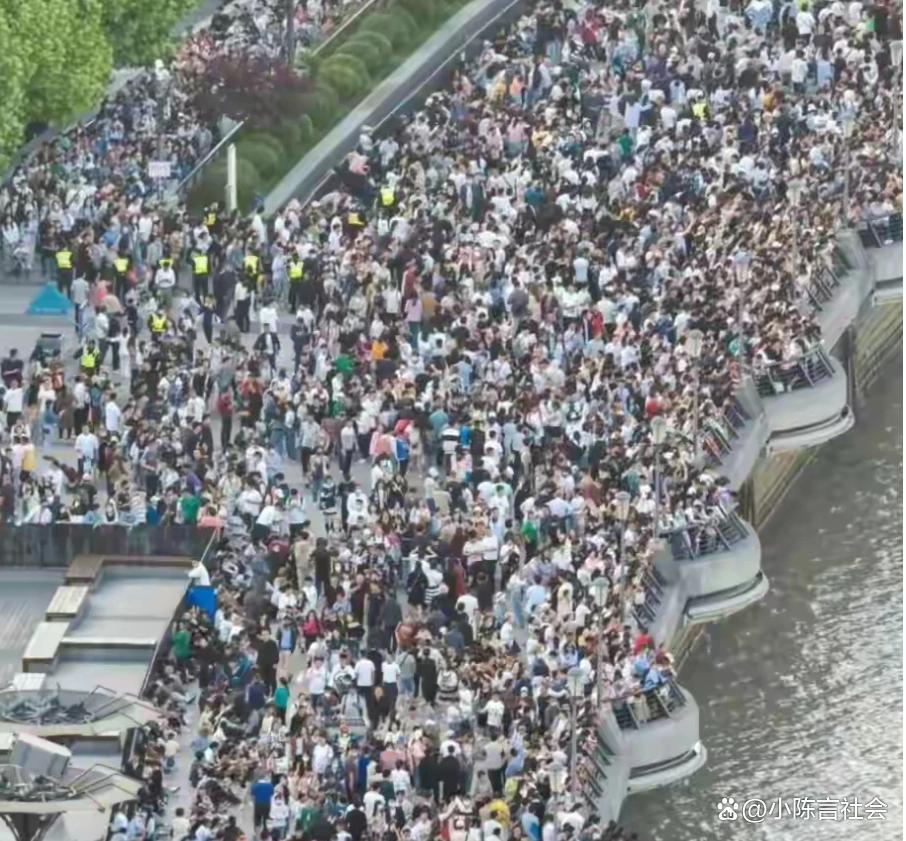

2025年4月22日下午,中外游客仍在连绵不断地步入“云天渡”。桥东的主舞台区,由凤凰网和张家界大峡谷联合主办的“华人国学大典乙巳春集:AI时代的诗和远方”已经进入佳境。

“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回……呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁。”

当陈涌海站在“天堑”之巅,一嗓子喊出《将进酒》时,张家界大峡谷上的劲力松涛、浩荡山风,以及流淌了亿万年的奔腾崖瀑,都来呼应他。

2025年4月22至24日,由凤凰网和张家界大峡谷联合主办的“华人国学大典乙巳春集:AI时代的诗和远方”,大咖云集,为“国际张”贡献了一场山水与人文、视听与思想相互激荡的文化盛宴。来自中国科学院的“摇滚博导”陈涌海,以一曲燃爆全场的《将进酒》,拉开了云端对话的序幕。

应和着歌声的,还有每个人心里的节奏。此时若端上来三百杯,“将进酒,杯莫停”的大唐盛景,怕是要在这云巅之上再次展开。

以诗为桥,云天可渡。来自大唐的摇滚精神,经由当下的演绎,传达出一个过往时代的精气神和个体生命的恣意佯狂。让人忍不住想对自己、对世界发问:AI时代,诗在何处?人机共创将迸发第二次“文艺复兴”吗?语言扁平化的“失语”语境下,我们如何重新拥抱诗和远方?

来自中国科学院的“摇滚博导”陈涌海,以一曲燃爆全场的《将进酒》,拉开云端对话序幕。

试问|数字时代,诗在何处?

摇滚与诗仙,不仅毫无违和,反而激起内心的“战鼓”。“人生得意”的节律,直通搭在山崖上的巨臂,在峭石之间来回震荡,云天飞渡,让人心下一动:传唱千百年的《将进酒》,不正是发自盛唐的摇滚精神吗?

眼前这位对着山风吟唱的“摇滚博导”,并非一位传统意义上的“诗人”。作为中国科学院半导体研究所研究员,他写了两本非常有意思的姊妹书——《寻蟫记》和《寻芸记》,会弹吉他、吹口琴,会在三五好友的席间突然唱起唐诗摇滚。他的生活方式和生命状态本身,就是自发的、创意的、充满野趣的诗心。

“写诗让我用另外一种眼光来看生活,更加细致、微妙地体验生活。”他说,最近几年爬山,在山里溜达的时候,会写几句“像诗歌样子”的东西。因为写比读,自有它特殊的意义。“诗歌是跳脱现实生活目的、跳脱功利性的,只要跳脱这个,就带有诗意。比如你正常走路,从这里走到那里,如果不仅仅只是为了到那个地方去,而是带了一些动作,像小孩一样,蹦蹦跳跳地过去,你是高兴的心情,这个行为本身就带有诗意。”

文字也一样。文字除了表达信息之外还赋予了其他的东西,诗意就进来了。这是陈涌海的人生体悟。“如果你的生活除了功利性的目的,没有一点任何别的东西,你的生活就没有诗意。”

就像他此刻站在春天里唱歌,站在随春天而来的新生、新意、新的世界观前,弦声一扫,让每个人心里都立了春。

“春”下两只小虫,虫子要钻土,人也蠢蠢欲动起来。一颗蠢动的心,是可爱的,是玲珑的,是笨拙的,也有天不怕地不怕的生气。或许AI可以模拟造诗,造一首“好诗”,但这虎虎生气,这大唐的春天,没有办法经由它的硅基“神经系统”,被触发出来。

诗是生发,是冲动,是不能阻止的流淌。正如中南大学中文系教授、博士生导师杨雨说,“一首好诗让我平稳的情绪突然泛起了不同寻常的律动。”

诗为何物?诗在何处?每个人心里都有不同的答案。但此刻投身于《将进酒》的摇滚乐中,如此真实地感受到,诗歌是来自一个人潜意识腹地的讯息,相比其他任何文体,诗的表达最接近人类的“原型”。它是诗人与天地、与万物、与自我内在直接的对话,无论诗人经历过多少生命的困苦,在写诗的这一刻,他是自由的,并在这自由里,找到了属于自己的节奏和韵律。

这是一个人在诚恳地面对自己时,才有可能找到的韵律。踏过身体里的千山万水,再把它们唱给世界听。

歌声和诗意,应和着张家界大峡谷的浩荡山风。

叩问|“诗语”OR“失语”?

一首好诗,离不开好的语言。相比其他的文学作品,诗歌尤其是语言的艺术。无限“拼接”与“搭建”的AI时代,语言的陌生化处理对人类还有着怎样的意义?

在“华人国学大典乙巳春集”上,《诗刊》社编辑部副主任、央视第五季中国诗词大会冠军彭敏分享了他编辑过的一首诗:

《距离》

十年前,我三十三岁

母亲五十七岁

今年,我四十三岁

母亲六十七岁

十年后,我五十三岁

母亲,还是六十七岁

这多像小时候啊

母亲在前面走,走着、走着

突然停了下来

“我一下子就被击中了!”他说,作者写的是妈妈的死亡,写得这样含蓄,淡淡的惆怅,特别鲜活的经验场景一下子把人抓进去了。“我特别能被这样的诗打动。”

打动他的,是人的生命经验,是人在各自不同的境遇里冷暖不一、参差不齐的生命体验。它所唤起的普遍性情感,是基于人的个体化经验。或者可以说,越个体,越普遍。

“真正的诗人都是用全部的情感、全部的生命在写诗。而AI的背后是空无所有的,它很容易让人走上诗歌写作的道路,但和真正的诗歌拉开了距离。”彭敏认为,AI时代让写诗变得简单了,同时又更难了。

正如现代主义的出现也是基于20世纪的世界变得更加复杂,需要打破语言的程式描述新的生存困境。每个时代的特殊性,会产生一定的“故障的语言”。它并非来自对以往所有语言的“整合”,因为过往叙事的机械性重复已无法传达全新的经验。

而AI暂时所能做的,正是对以往的数据库——那个巨大的信息池的调取、重组和签发,它的情感模式,来自所有的过往经验。

石厉、杨雨、吴昕孺、余世存、彭敏、蔡紫在“华人国学大典乙巳春集”上同台对话。

“我写诗40多年,做编辑差不多30多年,总觉得AI写的诗似曾相识,它好像吃东西一样,只吃别人咀嚼过的东西。”《诗刊》编委、《中华辞赋》总编辑、中华诗词学会副会长石厉说,诗是美的体现,诗歌的价值在于它的创造性,而AI写的诗没有创造性。

参加此次活动,工信部工业文化专家咨询委员会副主任、文化和旅游部科技教育司原司长孙若风挑选了李白作为他的“诗歌搭子”。“尽管AI的作用不可限量,但是,李白只能被模仿,不能被超越。”孙若风说,AI解构了格律用典的技术壁垒,但“合格诗”不等于“好诗”。“人与AI将有一个不断磨合的过程,我们要形成‘善器’与‘善用’相互促进的积极关系。正如同毛笔、纸,在工具与人两方面不断改进,才有可能出王羲之以及后来一代又一代的书法家。我们不要只盯着AI这样不如意那样不如意,它需要人的介入,在人的高质量训练中得到提升。”

知名文化学者、作家、诗人余世存觉得,读AI写的诗会有时空混杂之感。过去人的文字是个体化的,而现在AI参与,使得文字呈现出全景视角和整体感,新语境的形成是必然的。但人的写作,有着机器不可复制的情感经验。“人类有诸多缺陷,在弥补缺陷的过程中,又不断产生新问题,这些不断更新的经验是机器无法呈现的。情感是机器难以理解和同情的部分,这是AI写作与人类写作目前最重要的差别。”

杨雨则认为,古诗词的价值在于它是在特定时代里具有特殊经历的诗人,其一生情感与智慧的结晶。这些独特经历无法被现代技术取代,例如苏轼“问汝平生功业,黄州惠州儋州”的经历,以及李白因梦而开启的旅行,都是独一无二的。“情动于中而行于言。任何时代的技术设备都无法重现诗人所经历的一切,这使得古诗词具有不可替代的价值,它承载着那个时代独有的印记和情感。”

或许,诗歌既不是安顿内心,也不是安慰别人。诗歌就是创造力本身,是一个诗人能将当下历史时段的创造力发挥到什么程度。如何直接用自己的方式、而非他人的方式表达此刻的心境,是区分一个诗人创造力的重要指标。就像诗人西川所说:“很多人是从别人那里继承过来的文学修养,他们的材料是‘熟’的。我并不处理英国的材料、美国的材料,我处理的是中国的材料。我的材料是‘生’的。”这句话适用于缺乏创造力的诗人,更适用于能整合出一首“漂亮诗”的AI。

“云天渡”玻璃桥上,一级演奏员、湖南省歌舞剧院副院长张音悦,和“中国魔指精灵”青年钢琴家汤珏晨,以二胡和钢琴合璧演绎《天空之城》。

追问|如何抵达AI时代的诗和远方?

AI时代,“诗”和“远方”还是连锁词吗?

当我们读《将进酒》时,我们读到的不仅是“诗”,还有“唐”,因为它这样真实地,将我们抓回唐诗的时代背景,抓回唐人的写作现场。

比优美的字句、华丽的辞藻、繁复的意象更重要的,是从诗人笔端出发那一刻,不自觉氤氲到诗行之间的朝代背景、个体置身其中的生命经验和精气神传达,正是这些多样且独特的诗歌现场,带我们一边去往那个鲜活生动的时代,一边探入诗人无法复制的内在世界。

但过去已去,未来已来。在彭敏看来,AI将古诗词的形式与当下普通人的生活拉近了,把中间那道“隔膜”的墙拆掉了。“我们读古人在几百上千年前留下来的古诗词,读到的是他们在唐代、宋代的生活。但这些生活其实离我们的当下很远。以AI目前的写作能力,无论你给它提出一个多么变态的要求,它都可以按照古人那种严格的格律化方式写出来。它让我们和古诗词变成了一种日常的相处,一种百姓可以日用的方式,这点我觉得是非常有帮助的。在这个意义上,我觉得古诗词在遇到 AI 之后,在我们这个时代,它可能会焕发出一种已经很久没有改变过、没有出现过的生命活力。”

对于写诗的人机共创,孙若风同样持相对乐观的态度:“随着AI技术越来越成熟,随着我们对它越来越熟悉,越来越顺手,我们肯定会创作出属于AI时代的好作品甚至是流失后世的经典之作。”孙若风认为,AI作为一种新的信息传播工具,肯定会带来一场“诗界革命”,而且,对相关创作链上的种种文学艺术创作都有示范带动作用。“我们注意到,中国文学史上的每次变化,总的趋势是大众化和社会化,从最早的以通神的祭师、巫师为主体,转向以人为主体,又转向普通人、转向大众。每次都是对殿堂的挑战,都经历了质疑,都最终都走向成熟。我们现在能看到的是,AI的出现,使得正在离大众越来越疏远的诗歌重回大众。更多的创新创造主体的参与,对于文学艺术的发展肯定是好事。而且,原本我们担心好的作品会淹没在汪洋大海中,而AI又为我们提供了刷选机制。只是我们要警惕,不要让机器取代了人。”

对于人机共创可能带来“文艺复兴”或“文艺革命”,石厉则持怀疑态度。“AI可以模仿和分析人的感情,也可以组合一种感情,但没有真实的感情。文学是一种创造性的东西,完全是个体化的创作,情绪化的表达。机器的抒情是非常冷漠、无知的,不会产生文学艺术的革命,这个时代永远不会到来。”

湖南教育报刊集团总编辑、中国作家协会会员吴昕孺同样认为,AI写诗目前只有熟练的技巧,没有灵魂的激荡,暂时无法表达人性、人情很深沉的东西。“但当机器不断升级之后,总有一天它的感知、感觉会形成像目前人类精神层面的东西,到那一天,AI写出来的诗歌会让人类汗颜。或许,‘碳基人’是写不过‘硅基人’的。”

从张家界大峡谷远眺连绵的武陵山脉,还有多少秘境未曾表达?

有了对话的交锋,观点的碰撞,激烈的辩驳才可能真正汇成有力的融合。而一个活态的文化,一定是充满辩驳的。

说到底,AI不能代替的,是人的生活本身,是人的存在本身。诗歌作为人类经验的闪光时刻,带着回旋与反复的韵律,如潮起潮落,让人类的潜意识海底得以露出意识的海平面。

正如陈涌海所说,AI技术能把诗歌拉到近处,拉到我们身边来,让我们在日常生活中都能够用上它,将它嵌入我们生活的周边。“尤其在生活和工作压力这么大的社会环境下,通过技术把诗意带到跟前,这是非常棒的事。”

席间一杯酒,音律就从心间汩汩而出。“莫使金樽空对月”的豪肠,随绣口啸成剑气和半个盛唐。就像陈涌海用生活写诗,借助AI,每个人用各自不同的方式抵达自己的诗境,同时走向远方。

写出当下的命运感和独属于我们的时代精神,就是我们能通往的诗和远方。更重要的是,无论技术多么发达,对降临到生命里所有的火花都怀有珍稀之爱,是生为一个人类最大的魔法。沧海桑田,斗转星移,愿这些小小的火花,仍然来到我们的生命里。(撰文丨李婷婷)

【作者简介】李婷婷,作家,心理疗愈师,生命成长教练。湖南省散文学会理事,湖南省诗歌学会理事,长沙市作协理事。出版诗集《动静》、长篇纪实文学《歌声跨山海》等。国际生生不息催眠协会认证高级催眠心理疗愈师,量子催眠高级心理疗愈师,CIMA国际认证身心整合教练,儿童青少年美育及艺术表达疗愈师。公益项目“露珠计划”摄影和诗歌导师,将心理学融入儿童艺术表达课程,引导孩子们探索自我、发现自我、表达自我。策划“纸飞机——下一站童年”山里娃摄影、绘画、诗歌作品展、“脸庞小镇——2020 山里娃烟溪特展”、“小村故事——山里娃的乡村营造”等多个儿童公益艺术展。

作者:访客本文地址:https://www.ddwi.cn/ddwi/9103.html发布于 2025-04-29 10:02:38

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处爱美网